JC Ruggirello

Exposition personnelle 2013from January 5 to March 12 - 2013

print J’aimerais découvrir un procédé tel que si j’avais envie qu’il pleuve,il se mette aussitôt à pleuvoir. John Coltrane, 1962

J’aimerais découvrir un procédé tel que si j’avais envie qu’il pleuve,il se mette aussitôt à pleuvoir. John Coltrane, 1962

Autant

la dévoiler d’emblée à ceux qui entrent dans l’exposition de JC

Ruggirello : l’expérience à l’origine de son travail est sonore. Il y a

tant de choses à percevoir dans l’énigme du présent assemblage de pièces

que le silence, qui couve et contient chaque élément de son travail

jusqu’à son élaboration finale, en sera presque la seule composante

imperceptible ici. Cette mèche une fois vendue, reste à balayer le

spectre unique parcouru par toutes ses propositions.

Le film

seul pourra nous retenir pendant une durée in(dé)finie. On cède à la

fascination à la vue du soleil qui n’en finit, et n’en finira jamais, de

descendre vers une terre ou une mer balisées par l’homme. Plages

habitées de cris ou plantées de poteaux, jetées sentimentales, ponts

périurbains, maillages industriels, rails et routes, chemins et dunes,

nuées vues d’avion ; réunies pour l’éternité par le glissement velouté

d’une séquence dans l’autre, ces territoires ajointés du couchant nous

réconcilient définitivement avec la condition humaine - dont elles font

l’expérience magiquement étirée d’une contemplation sans chute, donc

sans drame. Retiré par définition de ce que l’on perçoit, qui n’est

jamais qu’une suite d’images, on ne désire finalement qu’y entrer pour

n’en plus sortir, tant ce voyage qui se fait pour nous, à notre place,

apaise sans même menacer d’émouvoir.

C’est qu’il est froid, en

fait, le point de vue de celui qui a ourdi ce complot du factice. Toutes

ces images, attachées les unes aux autres selon un mode proche de la

versification, appartiennent bel et bien à tout le monde, parce qu’elles

n’ont pas d’auteur. Prélevées dans l’océan de données virtuelles du

réseau mondial, accouplées comme des cobayes à des sons tout aussi

dépourvus d’origine, elles fabriquent de toutes pièces le réel idéal de

chacun et nous jettent au visage le cliché de nos propres rêves. Nous

sommes, décidément, bien convenus. Nous y avons cru.

Proprement

remis en place par cette méchante opération de séduction – la mariée

était trop belle – il nous reste à saisir ce que recèle peut-être

l’opacité de la plupart des autres pièces. Au fond, brillant pour

brillant, impeccable pour lavable, pelliculé pour plastique, l’ensemble

du travail articulé ici ne démontre, scientifiquement, que les

propriétés de la matière, pour peu qu’on la choisisse bien lisse. Il ne

s’agit vraiment, mais alors vraiment pas, de la faire réfléchir. Pour

l’en empêcher, au contraire, JC Ruggirello l’a torturée selon un mode

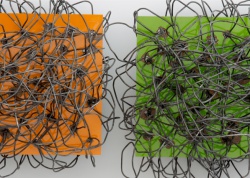

suffisamment sophistiqué pour paraître brutal. En trouant

irrégulièrement la jolie géométrie colorée de cubes, carrés, rectangles

en formica, il impose à la conscience l’idée d’impacts de balles, que

les titres à consonance mafieuse viennent confirmer, alors que les

occupants opportunistes de ces pertuis sont de gentils branchages - ou

d’inoffensifs fils de fer dont pas un n’est raide ou saillant au point

de pouvoir blesser.

Bon. Que font les trajectoires de ces matériaux

antagonistes dans l’ordre méticuleux de chaque monochrome ? Les unes

jaillissent. Poussent, même ; le bois, qui n’est pas mort, suintant

encore de résine odorante. Les autres reviennent sur elles-mêmes,

traversent et retraversent au point qu’on n’a pas la queue d’une idée de

l’emplacement de leur début, ou de leur fin. De la croissance au

gribouillis, ces traits se déclarent infinis et rien ne peut les

démentir. Le support coloré n’est là que pour servir le brouillage de sa

propre perception, le regard se trouble là où l’esprit se perd en

conjectures. C’est là qu’il faut revenir à l’expérience première du son,

qui conditionne les manipulations presque sadiques de JC Ruggirello

depuis leur début.

Le son nous environne, nous traverse et nous

constitue sans que nous en ayons conscience. Rien n’impose que ce

phénomène, le plus souvent enfermé dans la consommation du plaisir

musical, nous intrigue. Or le son est comme la température, rien ne lui

échappe, son règne s’étend jusqu’au silence dont il occupe le fond

inouï. Le son est vibratile, tournoyant, complexe. Dans un film c’est

lui qui donne la profondeur à l’image, dans la vie c’est lui qui,

indiquant à chaque instant la distance entre les choses, constitue la

perspective du réel.

C’est lui que JC Ruggirello a pisté voilà

déjà longtemps et persiste à vouloir attraper et dessiner, à travers

tous les moyens du visible. La pièce White noise, par exemple, tire son

nom du « bruit blanc » qu’on obtient en nivelant la densité de toutes

les fréquences, et qui sert de fond, de souffle, voire d’atténuateur

acoustique. On le trouve dans un autre medium cher à JC Ruggirello,

l’effet de neige des écrans de télévision en panne. Chez lui, la

matérialité du son conditionne les formes. Ainsi du lacis impénétrable

de bande transparente colorée d’abstractions posée là, sur un socle.

Sculpture trop légère pour incarner correctement ce statut, dessin

précis d’intentions harmoniques, cette embrouille transparente est comme

son auteur, elle dit tout de sa composition et personne ne sait d’où

elle vient.

Et puis, pour la bonne bouche, l’explication

définitive du travail présenté ici est dans la révérence de l’artiste

pour la forme la plus aboutie qui existe au monde, et qu’on reconnaîtra

ça et là dans les perturbations visuelles qu’il a patiemment mises au

point : la barbapapa. Expérience scientifique à la portée de tous, la

barbapapa traverse tous les états de la matière jusqu’à sa dissolution

dans la digestion humaine. L’art, pour peu qu’on accepte de perdre le

nord à son examen, ne fait pas grand-chose d’autre.

L’autonomie

de la pensée est vaine puisqu’il lui faudra toujours, si elle veut

subsister comme pensée, faire retour aux choses dont elle vient, dans

cette unité de la physis. Roger Munier, La pensée totale, 1961

Éléonore Marie, janvier 2013